- Isabelle de Visscher-Lemaître

- 8 décembre 2010

- Mark di Suvero, Sculpture

- Réalisateurs Barbara Rose, François de Menil

- Thématiques Entretien, Sculpture

- Pays de production France

- Compositeurs Philip Glass

- Artistes Mark di Suvero

North Star : Mark di Suvero, Real. François de Menil et Barbara Rose, 56 min., 1977.

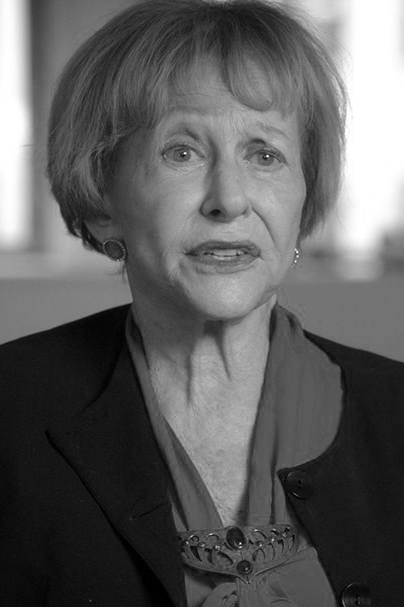

Entretien avec Barbara Rose

Critique, théoricienne et enseignante de l’art moderne américain, Barbara Rose ajoute à son arc la corde réalisation et écriture de films, ceux-là mêmes qu’elle s’est proposée de nous présenter au Centre Georges Pompidou le 10 décembre dernier. Témoin privilégié autant qu’actrice engagée de la scène artistique américaine moderne et contemporaine, Barbara Rose a perçu dès les années 60 la pertinence du document filmé comme élément essentiel à la connaissance d’un art en train de se faire et de se vivre.

© Barbara Rose

Dans les années 70, vous avez écrit et produit une série de films sur l’art, dont cinq ont été présentés au Centre Pompidou le 10 décembre dernier. D’où vous est venu cette nécessité de filmer les artistes ?

J’ai voulu filmer de l’art pour faire entrer le public dans l’univers de l’artiste. Filmer l’objet pour l’objet, c’est-à-dire l’œuvre, ne sert absolument à rien si cette intention n’est pas soutenue par une mise en scène. J’entends par là donner la possibilité au spectateur d’entrer dans l’atelier, d’entendre l’artiste lui-même parler de son parcours, de ses doutes, de ses projets. Dans mes films, il s’agit de parler d’art, et seulement d’art. J’essaie ainsi de transmettre par mes connaissances, mon enseignement une vision accessible au plus grand nombre.

Ce qui frappe d’emblée dans vos films, c’est la connivence qui existe entre la caméra et la personne filmée, entre vous, interviewer, et l’artiste. On assiste, et participe en quelque sorte, à une véritable rencontre.

Si j’ai réussi à créer à l’écran ce moment de rencontre, alors je suis contente car c’était là le principal objectif. J’avoue que cet effet n’était pas si difficile à obtenir puisque les artistes filmés étaient de très bons amis. Cette « rencontre » reflétait un moment normal de nos vies d’alors, témoignait de nos rapports réels dans la vie quotidienne. Les artistes oubliaient ainsi naturellement très vite la présence de la caméra. Mais le plus excitant dans ces films était de voir le processus de création (et par conséquent d’enregistrer et de témoigner). L’artiste au travail dans l’atelier, l’aspect physique de sa création, c’est la seule chose qui compte finalement dans un film sur l’art. Dans le documentaire sur Tanya Grosman, en filmant Jasper Johns ou Robert Motherwell à la presse, je permets au spectateur de vivre un moment privilégié, d’assister à la naissance de l’oeuvre.

Pour le film sur Mark di Suvero, le tournage était particulier. A la base, il s’agissait d’une commande du Whitney Museum à l’occasion de la rétrospective de Mark en 1973. Le commissaire d’exposition m’avait littéralement demandé de venir au secours de Mark alors à Venise, très déprimé. Grâce à Michel Guy, secrétaire d’état à la Culture, nous avons trouvé un endroit où fabriquer les pièces à Châlon-sur-Saône, puis le lieu d’exposition aux Tuileries. François de Menil, qui réalisait le film, s’est trouvé désarçonné par Mark, et ne comprenait rien à ce qui se passait dans ce film. J’ai alors décidé de l’envoyer faire des images avec le cinéaste Christian Blackwood. Là, je ne faisais plus partie physiquement du projet. En mon absence, Mark était complètement naturel, il ne pensait pas au film et François de Menil sondait lui-même la personne, par sa propre expérience . Filmer vraiment : c’est comme chasser un animal !

Quand il ne s’agit pas d’artistes mais de personnalités du monde l’art comme Tanya Grosman, vous avez une façon audacieuse d’approcher la caméra de la personne. La rencontre avec l’éditrice est directe et frontale. Scruter la personnalité serait une alternative au filmage de l’acte de création ?

Je connaissais très bien Tanya Grosman et les artistes qui fréquentaient son atelier. Je voulais avant tout montrer cette complicité qui liait l’éditrice aux créateurs. Filmer Tanya de cette façon permettait de se recentrer sur sa propre vie, puisque dans ces séquences elle parle de ses origines, son arrivée à New York, etc. J’avais ensuite choisi comme artiste principal Alexander Liberman, russe lui aussi. A la fin du film, ils parlent ensemble dans leur langue maternelle, un moment qui permet encore au spectateur d’entrer dans un univers de création. D’ailleurs, au sujet des origines, je me suis aperçue pendant les projections au Centre Pompidou, que tous mes films parlent d’artistes émigrants. Ce sont des films sur le déplacement, je crois. Et en cela, ils sont le résultat d’une recherche plus large sur la culture américaine, qui ne vient pas du tout du Mayflower ! La grande culture américaine s’est forgée pendant la seconde guerre mondiale, avec ses flots d’immigrants, parmi lesquels de grands artistes, penseurs et scientifiques.

Meyer Shapiro était une des figures tutélaires de l’enseignement de l’histoire de l’art aux USA. Pourquoi avez vous choisi de filmer l’une de ces conférences, au lieu d’une conversation comme c’est le cas dans la plupart de vos films ?

Le film sur Meyer Shapiro n’est pas un documentaire, c’est une performance. Il fallait capter ce moment pour le faire partager à un public plus large, transmettre des idées un peu plus sophistiquées sans se restreindre à l’audience habituelle, à l’élite. Simplement, une conférence filmée ne suffit pas, j’avais besoin de contextualiser un peu l’évènement afin de maintenir l’attention de ce public. Alors il fallait trouver le juste équilibre entre un discours accessible, pas trop philosophique, et une mise en scène discrète. Pour ce dernier point, j’ai été aidée par Pierre Aubry qui a eu l’idée d’ajouter la partie concernant George Segal.

Voilà pour le contenu. Techniquement, je me suis servie de deux caméras. Je voulais éviter le talking head. C’était encore un moment primitif pour l’image. Pour la lumière, j’ai du louer deux projecteurs Xenon afin d’obtenir une lumière naturelle et de pouvoir distinguer les projections des clichés sur verre, plus tard remplacés par des diapositives. Aujourd’hui évidemment, c’est beaucoup plus facile de réaliser ce type de film. Mais j’avoue que le processus actuel effectué par ordinateur m’intéresse moins.

Auriez-vous envie de continuer à faire des films avec les techniques actuelles ?

Non. Je vois vraiment la différence entre le film et la vidéo (encore plus à l’époque évidemment où il m’est arrivé de faire de la vidéo, mais je ne montre pas ces documents). Il y a à mon sens quelque chose de tridimensionnel dans le film qui s’est perdu dans la vidéo. Je compare cette différence à celle d’un dessin et sa reproduction. Cette perte de « qualité » tient sûrement à l’accélération du processus de fabrication. Aujourd’hui, le montage mécanique laisse moins de place à la réflexion, l’analyse et l’évaluation des images. Le côté artisanal du montage manuel apportait une densité au film que je ne retrouve pas dans les productions actuelles.

Vous accordez également une place importance au son. Dans le film North Star : Mark di Suvero, la musique est signée Philip Glass.

La bande son du film est d’ailleurs son premier disque, intitulé North Star. Personne à l’époque ne s’intéressait à sa musique, je lui ai donc proposé ce projet. Et il faut dire que sa musique est devenue un élément structurel du film, à l’égal des images, des voix des personnes interviewées.

Aujourd’hui vos films font figure de témoignages. Ce sont des documents précieux au même titre que ceux sur lesquels vous avez travaillé pour leur réalisation. Comment imaginez-vous leur diffusion ?

A l’époque, ces films ont été projetés dans des lieux spécialisés, musées, universités, etc. Mais je me suis vite aperçue qu’on volait des parties de mes films. Pour le Pollock par exemple, Chanel Four y a puisé des extraits sans m’en demander l’autorisation. Donc, j’ai décidé de tout retirer de la circulation.

Je considère en effet ces films comme des témoignages. A une époque où les gens lisent très peu, où la société va vers l’analphabétisme, je pense mes films comme des manuscrits médiévaux ou romains. Je les imagine comme ces documents cachés pendant une longue période puis redécouverts vers l’an mil. Dans mille ans, je pense que mes films intéresseront quelqu’un !

*Ces films font partie du don Rachel Stella, nouvellement entré dans la Collection de la Bibliothèque Kandinsky du Musée national d’art moderne/Centre Pompidou.